À la fin du XVIIe siècle, Eaubonne est divisée en multiples territoires, dont seul émerge le fief de la Cour Charles qui est le siège de la Seigneurie d’Eaubonne. En faisant l’acquisition de cette dernière, Joseph-Florent Le Normand de Mézières va se trouver, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, à la tête de la presque totalité du territoire d’Eaubonne. Il pourra alors se faire bâtir tout un ensemble urbain sur le modèle de Versailles et accueillir le directeur de l’Académie française, Saint-Lambert et l’architecte du Roi, Claude-Nicolas Ledoux.

L’irrésistible ascension de grands bourgeois

La famille Le Normand de Mézières est implantée à Eaubonne depuis 1681, avec l’acquisition du fief de Bussy (actuel quartier Cerisaie-Jean Macé) par François Le Normand, né à Vernon en 1636, sieur de Mézières, avocat au Parlement. En 1745, son petit-fils, Joseph Florent, né à Vernon en 1736, hérite du fief tandis que sa jeune épouse, Louise Marie Jeanne Duchesne, hérite de biens considérables en maisons et terrains sur Paris. Le couple fait alors fructifier son patrimoine en achetant des terrains dans la capitale et en se lançant dans des entreprises immobilières importantes favorisées par l’essor, après 1763, du Faubourg Poissonnière et de la Chaussée d’Antin. L.-S. Mercier écrit dans Tableau de Paris : « Des corps de logis immenses sortent de terre comme par enchantement et des quartiers nouveaux sont composés d’hôtels de la plus grande munificence. (…) Les spéculateurs ont appelé les entrepreneurs qui, le plan dans une main, le devis dans l’autre, ont échauffé l’esprit des capitalistes ». Le Normand de Mézières et Ledoux en font partie.

Un formidable appétit de pouvoir

En 1762, Joseph Florent Le Normand, devenu commissaire ordinaire des guerres, achète le domaine d’Eaubonne appelé La Cour Charles, dont le manoir et le parc occupent le centre du village, depuis l’actuelle place Danton jusqu’à la rue Charles Goguel. Le manoir, datant probablement du XVIe siècle, se trouvait au niveau de la place Roger Salengro. Il achète également d’autres domaines plus petits (fief Fromont, clos de l’Olive). Le titre de seigneur d’Eaubonne. n’appartient officiellement qu’au prince de Condé, qui tient beaucoup à cette titulature, pour des raisons financières. Ce dernier consent cependant à laisser à Le Normand de Mézières le titre de seigneur direct et foncier d’Eaubonne. Qu’à cela ne tienne, le maître des lieux se fait appeler seigneur d’Eaubonne, tout simplement, en dépit des fréquents rappels à l’ordre de son suzerain : ne possède-t-il pas, fait unique dans la Vallée de Montmorency, la quasi totalité du terroir ? Le village vit par lui et pour lui, non seulement les fermiers et les vignerons, mais aussi divers artisans, qui vont l’aider à édifier un nouvel ensemble urbain.

La collaboration avec l’architecte Ledoux

Sur Paris, Le Normand de Mézières possède deux splendides demeures qu’il a fait bâtir sur des terrains qu’il a acquis peu à peu rue Bergère (IXe arr.). Il les vend en 1765 et commence alors à construire à Eaubonne. En 1767, Le Normand de Mézières loue au poète Saint-Lambert, amant de Mme d’Houdetot, une « petite maison avec cour, jardin et basse-cour ».

La collaboration avec l’architecte Ledoux commence en 1769, avec le projet d’un hôtel particulier pour le prince de Montmorency à Paris (IXe arr.), à l’angle de la Chaussée d’Antin et du Boulevard des Capucines.

Claude-Nicolas Ledoux, né en 1736, élève de Jacques-François Blondel, a débuté avec Pierre Constant d’Ivry et Chevotet, s’est fait remarquer par la réalisation du Château de Mauperthuis (1763), à 7 km au sud de Coulommiers, et celle de l’Hôtel d’Hallwyll (1766), dans le quartier du Marais à Paris, œuvres pour lesquelles il applique les principes de l’architecture néo-classique en suivant les modèles grecs et romains. Il a obtenu en 1767 la réalisation de l’Hôtel d’Uzès, rue Montmartre, où il s’est associé avec les sculpteurs Joseph Métivier et Jean-Baptiste Boiston. Après la réalisation, en 1768-1769, du Château de Bénouville, au nord de Caen, il fait un voyage en Angleterre pour se familiariser avec le palladianisme, très prisé outre-Manche. Cette conception architecturale prend pour modèle le style lancé à la Renaissance par le vénétien Andrea Palladio. Les proportions sont liées par des règles mathématiques simples et une grande place est donnée au carré et au cercle. Des portiques ou des loggias ornent les façades afin de pouvoir admirer les paysages tout en restant abrité du soleil.

L’Hôtel de Montmorency est un bâtiment ayant un plan carré, un porche circulaire, un vestibule ovale et un double escalier alignés dans la diagonale du carré, et des portiques à colonnades sur les deux façades. Des bas-reliefs ornent le dessus des fenêtres. Sur l’entablement, huit statues (les connétables de Montmorency) renvoient aux exemples de Palladio. Pour la décoration intérieure Ledoux a fait appel aux sculpteurs Fleuriet et Métivier. L’usufruit viager est vendu aux Montmorency en janvier 1770. L’Hôtel de Montmorency sera détruit en 1869 et son emplacement est aujourd’hui occupé par le cinéma Paramount-Opéra.

Le château seigneurial

C’est vers 1770 que Le Normand fait édifier le Château d’Eaubonne. Démoli pendant la Révolution, il se trouvait derrière l’actuel pavillon du 17 rue Dr Peyrot. Les dessins de Ledoux sont conservés à la BNF et consultables sur le site Gallica. Il est décrit lors de l’inventaire de l’an IV comme « bâtiment de figure carrée ayant entrée par deux perrons », « rez-de chaussée avec vestibule, deux salons, salon de musique avec croisée sur cour, boudoir avec croisée sur parc, salle à manger donnant sur le jardin par 3 fenêtres, deux chambres avec garde robe, lieux à l’anglaise. À l’entresol, deux chambres. Au premier, 10 chambres et salle de billard disposée autour d’un couloir. Au dessus, étage lambrissé avec des chambres et une bibliothèque ».

Le sculpteur Feuillet décore la salle à manger avec 12 chapiteaux ioniques, le salon avec 16 chapiteaux corinthiens, etc. Il a décoré la maison des Le Normand à Paris avec quatre bas-reliefs d’enfants.

Ce château d’Eaubonne est entouré d’un parc de 30 arpents, dont 10 en futaies, 3 en taillis, le surplus en allées, parterres et pelouses. Une allée de 39 ormes tient au château. Le potager est partagé en 6 carrés de 54 à 60 perches, planté de 715 pieds de vigne, avec de nombreux poiriers, pommiers et quelques abricotiers, constituant ainsi, selon Le Prieur, « un des plus beaux potagers qu’on puisse voir ».

Les voies d’accès au château sont alors aménagées. Par acte de 1771, Le Normand de Mézières fait « aligner et accommoder avec solidité différents chemins qui conduisent d’Eaubonne à Ermont, Saint-Gratien, Sannois et Soisy ». Il fait « construire une esplanade de 53 toises de long sur 42 de large devant son château ». Il fait aménager la rue Royale (actuelle avenue de l’Europe), prolongée par la Rue Neuve (avenue Albert Ier) en faisant démolir les vielles maisons paysannes et construire de nouvelles maisons, de même type, de même hauteur (dont il reste deux exemplaires).

Le Petit-Château

Il fait ensuite édifier à Eaubonne trois autres châteaux, toujours sur des plans de Ledoux : le Petit Château (rue George V), le Pavillon de Saint-Lambert (actuel Château Philipson, au 10 rue de Soisy), et l’actuel Hôtel de Mézières (avenue de l’Europe).

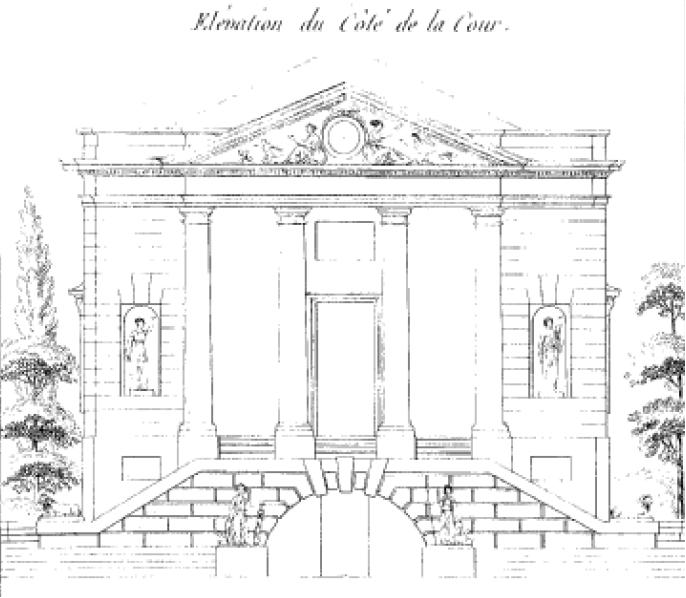

Du Petit Château, probablement construit vers 1772-1773, il ne reste aujourd’hui que la façade avec ses colonnes ioniques et son fronton triangulaire. Le dessin de Ledoux figure dans son ouvrage « De l’architecture » (consultable à la médiathèque d’Eaubonne), où le bâtiment est désigné comme « Maison de Monsieur Saint-Lambert à Eaubonne », ainsi que dans le recueil « L’architecture » de Kraft. Ce bâtiment, d’un style palladien très pur, a été conçu comme une « folie » destinée à donner des réceptions. La ressemblance avec le Pavillon de Musique de Madame Du Barry à Louveciennes (chantier de 1770 à 1771) est frappante et l’on sait que Ledoux a fait appel pour décorer ses œuvres d’Eaubonne aux mêmes sculpteurs, Feuillet et Métivier. Le bâtiment a malheureusement été surélevé au XIXe siècle, détruisant ainsi l’harmonie des façades voulue par Ledoux. Au début du XXe siècle, il abritait une « Institution pour enfants arriérés » et des bâtiments en pierre meulière (aujourd’hui utilisés par l’école Jean-Macé et la Maison des associations), ainsi qu’une chapelle ont été construits dans le parc. Une carte postale du début du XXe siècle donne une idée de l’agrément du parc qui l’entourait. Il y a une trentaine d’années, l’arrière du château, en ruines, a été démoli et seule, la façade a été conservée.

L’énigme du château de Saint-Lambert

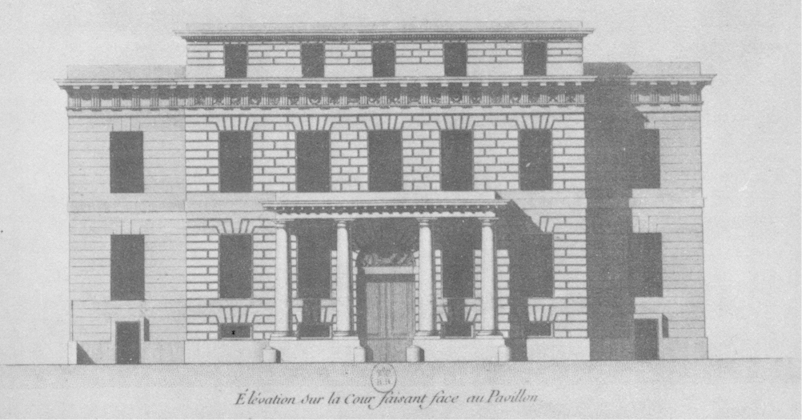

En 1783, un sous-seing privé précise que Saint-Lambert échange une petite maison, que l’on suppose être le Petit Château, contre une autre sise chemin de Paris. Il s’agit de l’actuel Château Philipson, dont l’avenue d’arbres vis à vis de la maison aboutit au chemin de Paris. On ne dispose pas de dessin de Ledoux concernant ce bâtiment, mais la façade actuelle présente une forte ressemblance avec celle de l’Hôtel des équipages de Madame du Barry, construit à Versailles par Ledoux et dont le dessin figure dans son ouvrage L’architecture.

On retrouve le style palladien avec un péristyle à quatre colonnes. En 1862, Charles Brainne écrit dans Enghien et ses environs : « La maison de Saint-Lambert fut agrandie par le comte Regnault de Saint-Jean d’Angély, conseiller d’État et président du corps législatif, sous l’Empire : il l’habitait jusqu’en 1815 (… ). Elle est occupée aujourd’hui par M. Billard, qui y a fait faire d’importantes réparations, tout en conservant les souvenirs traditionnels de cette demeure, et plusieurs objets qui ont appartenu à Saint-Lambert ». En 1949, lors d’une conférence dont le texte a été conservé à la Médiathèque d’Eaubonne, un maire d’Eaubonne, Georges Danthin, a affirmé, sans donner de preuves, que le pavillon de Ledoux avait été rasé et remplacé par une nouvelle construction. Cette affirmation, que nous pensons erronée, a été reprise par la suite par tous les historiens d’Eaubonne et les biographes de Ledoux. Seule la découverte d’un dessin ou d’une peinture du XVIIIe ou du début du XIXe siècle pourrait permettre de rétablir la vérité. En 1789, 273 dessins ont été expédiés par Ledoux au grand-duc Paul de Russie. On ne les a jamais retrouvés. Nous lançons un appel aux lecteurs de cet article…

L’hôtel de Mézières

Le bâtiment dénommé aujourd’hui Hôtel de Mézières (en face de la poste, avenue de l’Europe) a été daté par les Monuments Historiques vers 1766-1767, en le considérant comme une œuvre de jeunesse de Ledoux. Il faut cependant noter que ce bâtiment, ainsi que le Petit Château, n’apparaît sur aucune des minutes de la carte des Chasses du Roi, dressée entre 1764 et 1774, alors que le tracé de la rue Neuve a été prise en compte, ainsi que le Château d’Eaubonne et le dessin de ses parcs. D’autre part, l’inventaire réalisé lors du décès de Joseph Florent Le Normand en 1793 mentionne un « bâtiment neuf, sans mobilier, ni tapissé car à peine achevé ». En 1796, l’acte de vente des biens nationaux mentionne encore le bâtiment neuf « ayant entrée par une grille donnant sur la principale rue d’Eaubonne, (…) bâtiment composé d’un vestibule circulaire au rez-de-chaussée, salle-à manger, 2 chambres avec cabinets, au premier étage, antichambre, salon, 5 chambres, 3 cabinets et au-dessus chambres de domestiques» – dessous cuisine, office, etc … ».

Le bâtiment a 5 croisées de face sur 4 de profondeur, ne possède, à l’encontre des autres châteaux construits précédemment, aucun péristyle, aucune colonnade et le fronton triangulaire se trouve côté jardin. Ce changement de style est étonnant. Les bas reliefs d’enfants au dessus des fenêtres et dans le vestibule ont-ils été réalisés par Lecomte comme ceux du Pavillon de Musique de Madame du Barry ? Une expertise serait nécessaire.

Cet « bâtiment neuf » était entouré du « Vieux Parc » de 52 arpents dont 25 en taillis, 6 en futaies, 21 en allées et pièces d’eau. Le potager comprenait 69 pieds de vigne entre les murs et autant dans les plates-bandes, 126 pêchers, 61 poiriers, 10 pommiers et 3 abricotiers.

Grandeur et décadence de l’architecte Ledoux

Quinze jours après l’inauguration du Pavillon de Musique de Louveciennes par Louis XV, Ledoux est nommé adjoint du directeur des Salines royales. La construction d’une saline à Arc-et-Senans (Doubs), fondée sur un principe nouveau, est un grand chantier, lancé par Louis XV et Trudaine. Les plans de Ledoux sont approuvés et la construction de cet ensemble pharaonique durera de 1774 à 1779. La saline fonctionnera jusqu’en 1790.

Au sommet de sa gloire, Ledoux obtient encore la construction du Théâtre de Besançon (1778-1784), puis, à partir de 1784, celle des Propylées de Paris, qui sont les barrière de l’octroi, utilisées pour la perceptions de droits sur tous les produits rentrant dans la capitale. 50 barrières sont construites entre 1785 et 1788. Ce chantier pharaonique ne lui attire pas les faveurs des villageois écrasés sous ces taxes. Sous la pression des Révolutionnaires, l’octroi est supprimé en 1790.

Après 1789, Ledoux, révoqué par Necker, jugé par Dufresne, intendant du Trésor, comme « extrêmement dangereux par ses projets extravagants de dépenses », une partie de sa riche clientèle ayant émigrée ou ayant été guillotinée, « s’est replié dans l’utopie, et s’est complu dans l’ésotérique et le dérisoire » (Michel Gallet, Claude-Nicolas Ledoux, Ed Picard, 1980). En 1793, il est arrêté pour aristocratie et apprend en prison la mort de sa fille préférée. Libéré en 1795, il ne construit plus mais travaille à son ouvrage L’architecture, qui sera publié en 1804. Il s’y exprime sur le ton du prophète incompris et persécuté. Nous préférons conserver de lui l’image du bonheur donné par la liberté de création qui était le sien au début de sa carrière et qu’il voulait faire partager à ses clients.

La fin du « règne » des Le Normand de Mézières

La Révolution provoque également la fin de la gloire des Le Normand de Mézières. En 1785, Joseph Florent fait une donation de ses biens à ses trois enfants. Les biens d’Eaubonne, à l’exception des maisons bâties dans la rue Neuve, dont il se réserve l’usufruit jusqu’à sa mort, sont donnés à son fils aîné, Gabriel Joseph, né en 1746, et qui porte le titre de baron d’Eaubonne. À la mort de Joseph Florent, en 1793, ses fils aînés ont émigré et leurs possessions, dont le château d’Eaubonne, deviennent biens nationaux. Laissé plus de trois ans sans entretien, cet édifice tombera en ruines et sera démoli pour être remplacé par le bâtiment de deux étages que nous voyons aujourd’hui.

Les grands propriétaires eaubonnais du XIXe siècle, hommes politiques (Regnaud de Saint-Jean d’Angély, Gohier), banquiers (Sanson-Davilliers, Allegri, Lippmann, Goguel), grands industriels (Tarbé-des-Sablons, de Haynin), ou collectionneurs d’art (Coutan, Hauguet) ont entretenu avec soin les domaines acquis après la Révolution, aménageant au goût du jour les châteaux et leurs parcs. Hélas au début du XXe, des promoteurs ont transformé progressivement tous les parcs en lotissements pavillonnaires, puis y ont bâti des immeubles, en laissant un espace souvent très restreint autour des châteaux.

Ledoux meurt en 1806. Il aura été l’architecte de son temps qui a le plus bâti. La plupart de ses œuvres ont été, hélas, détruites. Puissent celles d’Eaubonne témoigner encore longtemps de son génie !

Jacques Rioland, membre du Cercle Historique d’Eaubonne,