[Cet article est la reprise d’un article publié sur l’ancien site internet du Cercle Historique].

Le Petit-Château (aujourd’hui Maison des Associations, rue George V), dessiné par l’architecte Ledoux et utilisé depuis 1773 par le poète Saint-Lambert pour ses réceptions mondaines, s’avère trop petit et peu confortable pour ses hôtes prestigieux lorsque le poète-philosophe est nommé, en 1783, directeur de l’Académie Française. Il demande alors au Seigneur d’Eaubonne, Joseph-Florent Le Normand de Mézières, de lui faire construire un nouveau château avec un accès sur la route royale. Ce dernier fait encore une fois appel à l’architecte Nicolas Ledoux.

Philipson_2

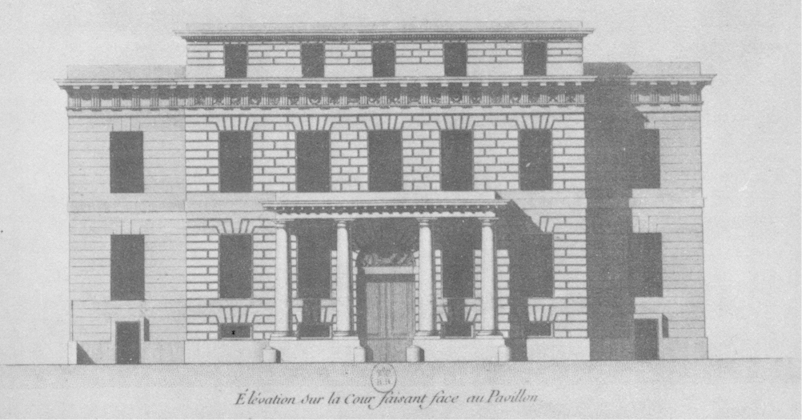

On n’a, à ce jour, trouvé aucun document décrivant l’architecture de ce bâtiment, construit en 1783. Il faut toutefois noter une forte ressemblance de la façade du Château Philipson actuel avec celle du bâtiment dessinée en 1773 par Nicolas Ledoux pour abriter l’hôtel des équipages de la comtesse du Barry à Versailles. Ce bâtiment était situé à Versailles à l’angle de la rue de Paris et de la rue de Montboron. L’élévation sur la rue n’est pas sans rappeler l’hôtel d’Hallwyl à Paris, que Ledoux a dessiné en 1767.

Fuyant Paris au moment de la Révolution, Saint-Lambert vit à Eaubonne jusqu’en 1794 et y écrit le Catéchisme universel, œuvre philosophique en trois volumes, qui est publiée en 1798 et qui lui vaudra, à titre posthume en 1810, le grand prix de morale de l’Institut de France. Il est appelé par Marmontel « le sage d’Eaubonne ».

En 1794, Saint-Lambert, malade, est accueilli à Sannois, chez le Comte et la Comtesse d’Houdetot (sa maîtresse depuis près de quarante ans), où il meurt le 9 février 1803, terrassé par une épidémie d’influenza.

Au XIXe siècle : Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, la famille Coutan-Hauguet et Jacques-François Billiard

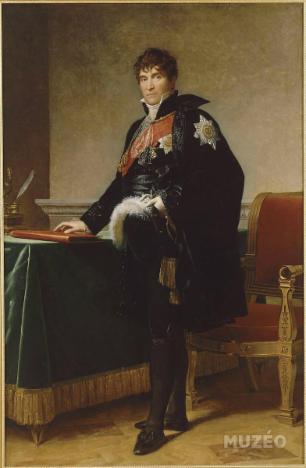

Le 9 Ventôse An VIII (28 février 1800), la maison de Saint-Lambert est achetée par Michel Louis Etienne Regnaud de Saint-Jean-d’Angély (1760-1819), conseiller d’État, procureur général près de la Haute-Cour et membre du Corps législatif. Ce bras droit de Bonaparte sera élu, comme Saint-Lambert, membre de l’Académie Française (en janvier 1803). Nommé comte d’Empire en 1808, il sera promu Grand Aigle de la Légion d’honneur en 1813.

Michel Regnaud a joué un rôle capital aux grandes heures du Consulat et de l’Empire. La personnalité hors du commun de cet avocat et son parcours politique exemplaire méritent d’être connus. L’historien Olivier Blanc, dans une biographie très complète parue en 2002, écrit : « Sans Michel Regnaud de Saint-Jean d’Angély, l’histoire de Napoléon se serait probablement écrite autrement ».

En 1789, celui qui n’est encore que Michel Regnault, âgé de 28 ans, brillant avocat dont les prises de position, les idées libérales et les brillantes relations à Paris ont été remarquées, est d’abord un des quatre rédacteurs élus par le Tiers État, puis il est finalement élu député du Tiers par les communes du bailliage de Saint-Jean d’Angély, toponyme qu’il ajoute alors à son nom de famille, pour se démarquer de plusieurs homonymes. Les actions menées par le jeune parlementaire pendant la Révolution sont appréciées par Bonaparte qui, à son retour d’Égypte, l’intègre au groupe d’hommes avec lesquels il compte mener son coup d’État du 18 brumaire an VII (9 novembre 1799). Regnaud intervient dans la conception de cette opération, la rédaction des manifestes et l’élaboration de la nouvelle constitution. Il est nommé, le 25 décembre 1799, conseiller d’État. Le 10 septembre 1803, il prend la présidence de la section de l’Intérieur du Conseil d’État et la conservera jusqu’à la fin de l’Empire et pendant les Cent-Jours. Il figure au premier rang des rédacteurs du Code Civil, du Code de commerce et des conseils des prud’hommes.

En 1806, Regnault échange la maison d’Eaubonne et quelques terres contre une propriété à Mériel, l’Abbaye du Val, appartenant à Louis Joseph Augustin Coutan, qui deviendra maire d’Eaubonne de juillet 1812 à octobre 1815.

Joseph Augustin Coutan est un riche amateur d’art, possédant une collection impressionnante de tableaux de Bonnington, Charlet, Decamps, Delaroche, Géricault, Prud’hon, etc. Il a su détecter les premiers talents de l’école de peinture romantique française et est devenu leur protecteur. Parmi les plus notables, on peut nommer Géricault, Ingres, et l’anglais Bonington.

Augustin, Jean-Baptiste Jacques

Département des Arts graphiques du Louvres

Après sa mort (en 1830), ses héritiers font une donation de ses dessins et de ses peintures au musée du Louvre, et aujourd’hui trente-six œuvres provenant de la collection Coutan-Hauguet-Schubert-Milliet y sont encore exposées. Une plaque de marbre placée à gauche de l’entrée de la galerie d’Apollon porte, gravés en lettres d’or, les noms des principaux donateurs. On peut y lire ceux des Eaubonnais : Davillier, Milliet, Schubert et Hauguet.

En 1846, les héritiers de Louis Joseph Coutan vendent la maison de Saint-Lambert à Jacques François Billard, dont on ne sait pas grand chose. Certains ont affirmé, sans fournir de preuves, que la maison de Saint-Lambert a alors été complètement transformée et peut-être même rasée.

Cependant, Lefeuve précise, dans « Le Tour de la Vallée », publié en 1856 :

« M. Coutant, un peu plus tard, a laissé la maison de Saint-Lambert, comme héritage, à Mme Auguet, et c’est M. Billiard qui en a fait, depuis, l’acquisition. Comme elle tombait en ruines, M. Billiard l’a remise à neuf, et a profité de la circonstance pour l’agrandir. Les dispositions intérieures la font, plus que jamais, pleine d’agréments ».

En 1862 Emile de Girardin, Charles Brainne, Victor Poupin, dans Les Eaux illustrées. Enghien et ses environs, écrivent dans le chapitre « Eaubonne ».

« La maison de Saint-Lambert fut agrandie par le comte Regnault de Saint-Jean-d’Angély, conseiller d’État et président du Corps législatif, sous l’Empire. Elle est occupée aujourd’hui par M. Billiard, qui y a fait faire d’importantes réparations, tout en conservant les souvenirs traditionnels de cette demeure, et plusieurs objets qui ont appartenu à Saint-Lambert ».

En 1890, la maison est achetée par Cléomène-Joseph-Édouard Dumont, qui l’aurait également restaurée. En effet, Armand de Visme, dans son « Essai historique sur Eaubonne » publié en 1914, écrit dans une note au bas de la page 64 : « Cette maison, restaurée avec beaucoup de goût par M. Dumont, existe toujours, ainsi que celles de la Cour-Charles et du Petit-Château ».

Au XXe siècle : Charles O’Campo, puis Gilbert Philipson

Charles O’Campo occupe le château au début du XXe siècle et y meurt en 1945. Riche collectionneur, il le décore alors d’objets et de tableaux les plus rares : des Corot, Millet, Courbet, Poussin (Armide et Renaud), Brueghel, Dow, etc. dont certains seront donnés aux musées nationaux.

Le château est ensuite acheté par Gilbert Philipson (1908-1983), avocat à la Cour de Tunis, ancien préfet de Guadeloupe (1947-1951), du Morbihan (1951-1957), puis de Seine-et-Marne (1967-1969). Ce dernier lègue à la ville sa propriété qui, en hommage, reçoit le nom de ce grand serviteur de l’État. La tombe de Gilbert Philipson se trouve au nouveau cimetière d’Eaubonne, 4e division, 10e tombe.

C’est dans le château jadis habité par Saint-Lambert que se retrouvent aujourd’hui les « sages » d’Eaubonne, membres du Collège du Temps Retrouvé et de l’Association des Retraités d’Eaubonne, pour des conférences, des visites culturelles, des cours universitaires, des cercles de lecture, etc.